Con el inicio de la pandemia por la COVID-19, y después de las medidas iniciales de confinamiento en Ecuador, quedó claro que la crisis sanitaria iba a dejar impactos a mediano y largo plazo para diversos sectores sociales, entre ellos, el de la agricultura campesina e indígena. Desde los primeros días de confinamiento, este sector fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria del país se enfrentó a condiciones difíciles.

Estas complejidades tienen que ver, por ejemplo, con el cierre de ferias campesinas y de mercados populares, con la falta de transporte para movilizar su producción, y también con la afectación al acceso a la salud y educación.

Frente a estas realidades, FIAN Ecuador, el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), el Observatorio del Cambio Rural (OCARU), la Unión Tierra y Vida y FIAN Internacional, juntamos esfuerzos para realizar un monitoreo de las afectaciones que la pandemia causaba a las agriculturas familiares campesinas e indígenas (AFCI). Esta articulación permitió realizar dos informes de seguimiento durante el año 2020. Ahora, después de casi dos años de iniciada la pandemia, nos hemos juntado nuevamente para presentar un tercer estudio que permita ver los efectos de la COVID-19 a mediano y largo plazo.

Frente a estas realidades, FIAN Ecuador, el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), el Observatorio del Cambio Rural (OCARU), la Unión Tierra y Vida y FIAN Internacional, juntamos esfuerzos para realizar un monitoreo de las afectaciones que la pandemia causaba a las agriculturas familiares campesinas e indígenas (AFCI). Esta articulación permitió realizar dos informes de seguimiento durante el año 2020. Ahora, después de casi dos años de iniciada la pandemia, nos hemos juntado nuevamente para presentar un tercer estudio que permita ver los efectos de la COVID-19 a mediano y largo plazo.

En el primer informe denominado De Quienes Nos Alimentan: Pandemia y Derechos Campesinos en Ecuador, publicado en mayo de 2020, se recogen las múltiples violaciones a los derechos campesinos que se dieron durante las primeras semanas de la pandemia. Estas violaciones tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la salud, la educación y el trabajo. Se recogen, principalmente, los efectos inmediatos y negativos que dejaron las medidas estatales para las economías campesinas y las familias rurales. El informe da cuenta de cómo las restricciones al transporte, el cierre de espacios de comercialización y el aumento relativo en el precio de los alimentos de familias rurales y urbanas afectaron las capacidades de producción, venta y consumo de alimentos, generando fuertes impactos a nivel de ingresos y acceso a comida. A esto se sumó la disminución en los ingresos extra-finca debido a los despidos masivos y a la reducción de los jornales en muchos rubros de la agroindustria, como parte de los resultados de las políticas de flexibilización laboral. Otro de los puntos centrales fue la confirmación de cómo se iban profundizando las desigualdades estructurales en las zonas rurales. Se muestra cómo a través de las políticas públicas y las alianzas público-privadas se favorece a la industria alimenticia dejando a un lado a la pequeña agricultura. Un ejemplo tangible de este favorecimiento se evidencia en los programas de entrega de kits alimenticios comprados en supermercados.

Otro de los hallazgos importantes fue en torno a las múltiples estrategias que aplicaron las comunidades rurales para enfrentar la emergencia sanitaria en un contexto de ausencia del Estado en sus territorios. Se resaltan las formas de control comunitario de los contagios, los protocolos de autoprotección, al igual que los tratamientos preventivos con medicina casera y aquellos direccionados a la cura de la enfermedad, pero también las prácticas solidarias como el intercambio de productos y la ayuda mutua. Se evidencia el crecimiento de varias redes de comercialización que comenzaron a entregar canastas agroecológicas a hogares urbanos para mitigar los efectos del cierre de mercados populares. Se señala también que la necesidad de recurrir a la solidaridad comunitaria, la autoprotección y la medicina casera, tiene relación con la violación al derecho a la salud por parte del Estado. Esto debido a la falta de acceso al sistema público por parte de las comunidades, la escasez de medicamentos en centros y subcentros de salud, y las distancias y malas vías que imposibilitan la llegada de las personas enfermas.

Finalmente, se alertó sobre la violencia y el aumento en la carga laboral de las mujeres rurales, quienes antes de la pandemia ya se veían expuestas a jornadas de trabajo especialmente extensas –entre trabajo remunerado y no remunerado–. Los efectos inmediatos de las primeras semanas de la pandemia vislumbraron que, con el encierro, las clases virtuales de los hijos, las hijas y los cuidados de personas vulnerables aumentaron las horas de trabajo no remunerado ejecutado por mujeres.

El segundo informe, publicado en agosto de 2020, denominado ¿Crisis Alimentaria en Ecuador? Nuestro derecho a la alimentación en tiempos de COVID-19, puso en el centro la pregunta sobre las posibilidades de una crisis alimentaria como consecuencia de las afectaciones a la agricultura familiar –constatadas en el primer informe–, y en el marco de alertas expresadas para el continente americano desde la Comisión Económica para América Latina CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Este segundo estudio partió de la primicia de la defensa del derecho a la alimentación en tiempos de pandemia, por lo tanto, nos guiamos por los cuatro ejes de análisis de este derecho: la disponibilidad, sostenibilidad, accesibilidad y la adecuabilidad de los alimentos.

Uno de los aspectos centrales a destacar fue que la falta de apoyo estatal a la agricultura familiar campesina, evidenciada durante los primeros meses de la pandemia, afectó de manera directa la disponibilidad y la sostenibilidad alimentaria en el país, debido a que lxs pequeñxs agricultorxs son la fuente más importante de alimentos frescos. Se identificó que el apoyo estatal estuvo dirigido, principalmente, a la agroindustria asegurando así su funcionamiento, sus ganancias e incluso su expansión. Esto tuvo impactos en el uso de la tierra y en los hábitos de consumo mediante la distribución de los alimentos ultra-procesados.

A mediano y largo plazo, se concluyó que el mayor riesgo para el acceso a una nutrición sana, suficiente y adecuada de una parte importante de la población es el aumento de los índices de pobreza.

Alertamos que los niveles de desnutrición infantil y de malnutrición que ya se encontraban en márgenes altos antes de la pandemia, pueden haberse incrementado debido a la caída de los ingresos de los hogares en el marco de la crisis socioeconómica. Esto se da debido a una relación directamente proporcional entre la calidad nutritiva de los alimentos y los niveles de ingresos. El informe concluyó que los riesgos en torno a la realización del derecho a la alimentación en el Ecuador recaen menos en el eje de la disponibilidad que en la accesibilidad, la sostenibilidad y la adecuabilidad. En este contexto, se señalaron los múltiples aportes que la agricultura familiar campesina realiza para cumplir con el derecho a la alimentación para todxs, lo que hace especialmente crítica la falta de apoyo a este sector clave.

Frente a estas constataciones expuestas en los dos informes de monitoreo sobre los impactos de la COVID-19 en la agricultura campesina, se generaron varias preguntas sobre cómo se seguirán desarrollando estas crisis y cuáles serían los efectos a mediano y largo plazo. Es en este sentido que, a casi dos años del inicio de la pandemia en el Ecuador, se hace necesario actualizar cómo se encuentra la agricultura familiar campesina en medio de las secuelas que ha dejado la COVID-19. En este terce informe hemos tenido la colaboración de las organizaciones del Comité de Agricultura Familiar Campesina Comunitaria Ecuador.

Descargar publicación

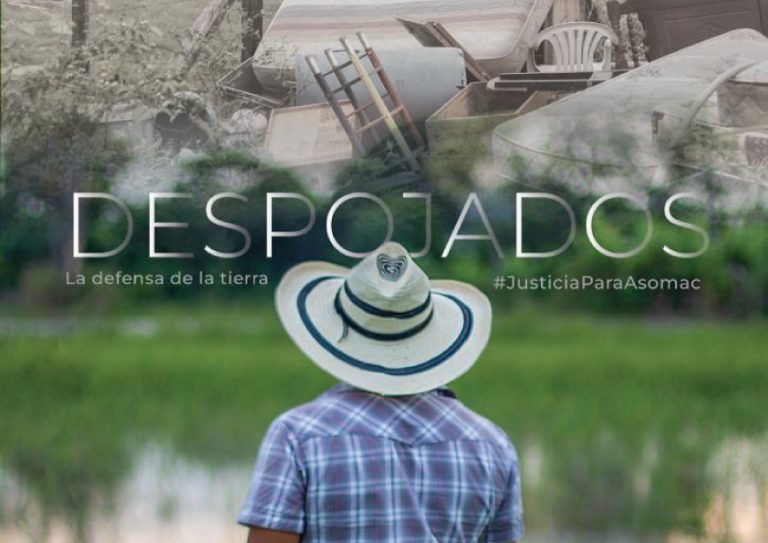

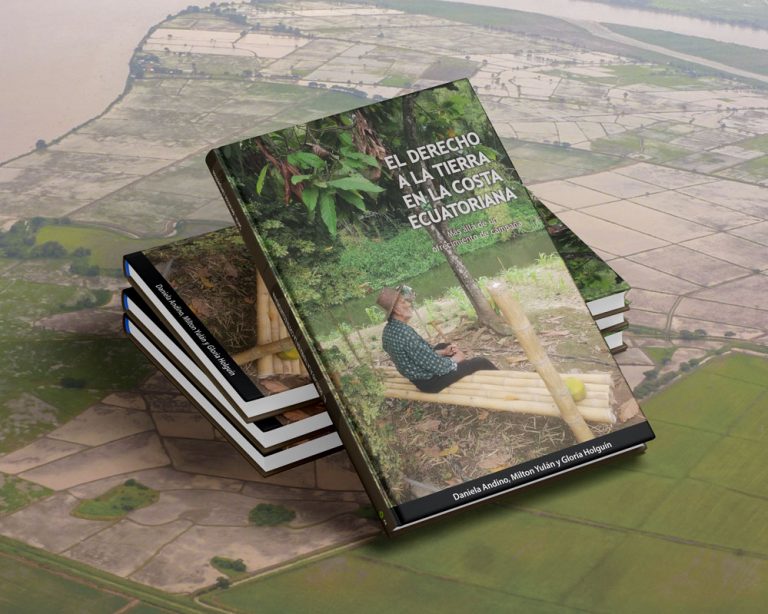

DESPOJADOS, LA LUCHA POR LA TIERRA, es una historia del desalojo violento e ilegal de tierras de que fueron objeto 44 familias campesinas, sin recibir por ello medidas compensatorias.

DESPOJADOS, LA LUCHA POR LA TIERRA, es una historia del desalojo violento e ilegal de tierras de que fueron objeto 44 familias campesinas, sin recibir por ello medidas compensatorias.

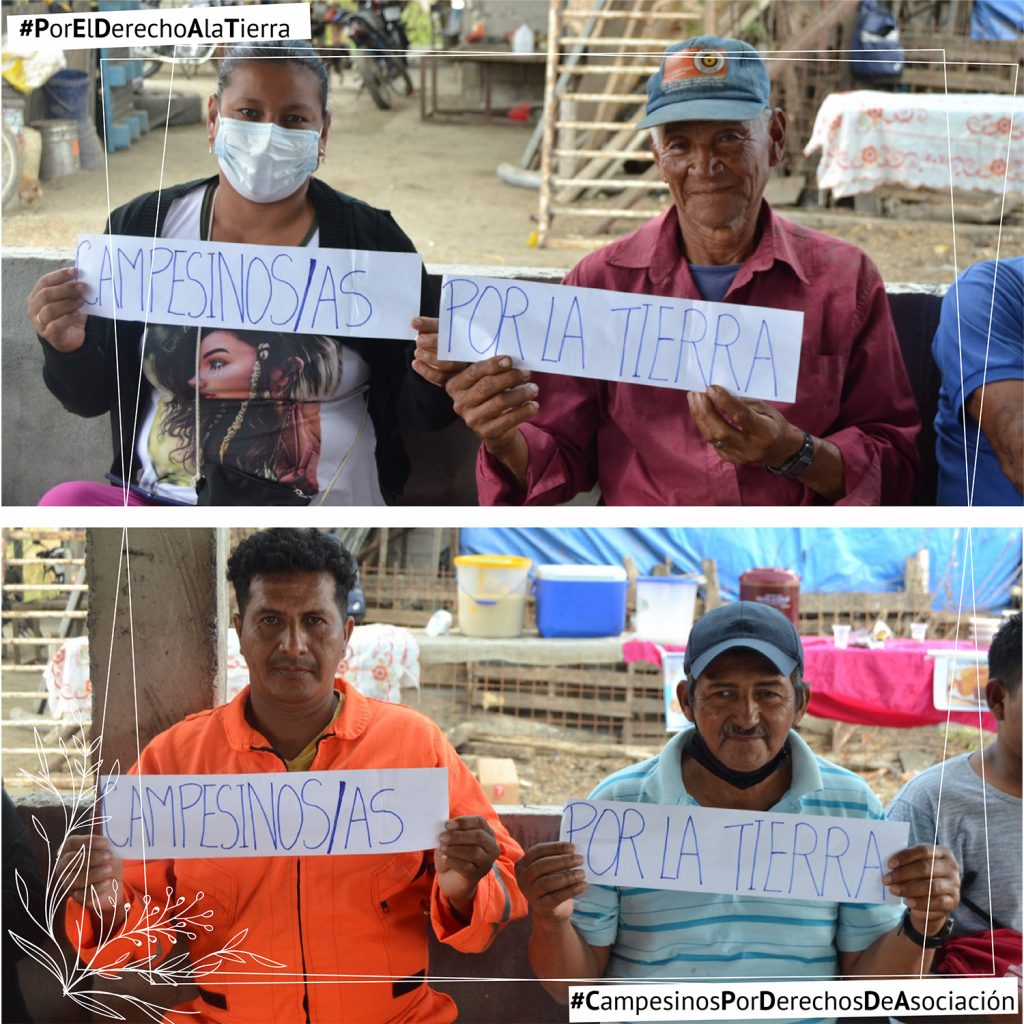

Las familias campesinas agrupadas en las asociaciones “La Nueva Revolución”, “La Fe del Campesino”, “ASOVANCON”, entre otras se encuentran muy preocupadas sobre el impacto que está causando la implementación del dictamen CCPR/116/D/2244/201 del Comité de Derechos Humanos de la ONU ante la comunicación No. 2244/2013 presentada por los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, cuyo objetivo es que el Estado debe asegurar que los procesos civiles pertinentes cumplan con las garantías en conformidad con el artículo 14(1) del Pacto y el dictamen que, no ordena devolución de bienes, menos aún las tierras ocupadas de buena fe por las comunidades.

Las familias campesinas agrupadas en las asociaciones “La Nueva Revolución”, “La Fe del Campesino”, “ASOVANCON”, entre otras se encuentran muy preocupadas sobre el impacto que está causando la implementación del dictamen CCPR/116/D/2244/201 del Comité de Derechos Humanos de la ONU ante la comunicación No. 2244/2013 presentada por los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, cuyo objetivo es que el Estado debe asegurar que los procesos civiles pertinentes cumplan con las garantías en conformidad con el artículo 14(1) del Pacto y el dictamen que, no ordena devolución de bienes, menos aún las tierras ocupadas de buena fe por las comunidades.

El Informe, tiene como finalidad aportar desde una perspectiva de derechos y con elementos de análisis, a las organizaciones sociales que luchan por la tierra y la soberanía alimentaria, además de contribuir para reorientar las políticas públicas, hacia la redistribución equitativa de la tierra y de los bienes naturales para quienes más lo necesitan.

El Informe, tiene como finalidad aportar desde una perspectiva de derechos y con elementos de análisis, a las organizaciones sociales que luchan por la tierra y la soberanía alimentaria, además de contribuir para reorientar las políticas públicas, hacia la redistribución equitativa de la tierra y de los bienes naturales para quienes más lo necesitan. Se presentan además, seis casos relevantes en los que se analiza las diferentes demandas por la tierra y las luchas de las organizaciones campesinas, frente a desalojos, usurpación y otras formas de despojo perpetradas tanto por instituciones públicas como privadas; analizan- do además los derechos que se han vulnerado frente a estas acciones. Así tenemos: el caso de ASOMAC, donde se muestra la inadecuada aplicación del Plan Tierras; el caso Rio Mar, en el cual se demuestra la expansión de los intereses inmobiliarios en territorios rurales; el caso Los Ángeles, que da cuenta de la presión de la agroindustria con expansión de empresas camaroneras de altura, que amenaza la propiedad de la tierra; el caso Comuna Santa Elena, las amenazas a las tierras comunales frente a intereses privados que hacen caso omiso a los derechos colectivos y obtienen títulos de propiedad a través de los gobiernos municipales que declaran los territorios ancestrales como tierras baldías; el caso Virgen de Fátima, el desalojo a varias familias campesinas con título de tierras, por intereses privados de supuestos herederos, a quienes se les legaliza la tierra de forma irregular y; el caso recinto La Estrella, una de las tantas forma de despojo de la tierra por los modelos de producción, desestructuración de recintos campesinos por el crecimiento de los modelos de producción agroexportador, bajo la compra-venta forzadas de tierras campesinas.

Se presentan además, seis casos relevantes en los que se analiza las diferentes demandas por la tierra y las luchas de las organizaciones campesinas, frente a desalojos, usurpación y otras formas de despojo perpetradas tanto por instituciones públicas como privadas; analizan- do además los derechos que se han vulnerado frente a estas acciones. Así tenemos: el caso de ASOMAC, donde se muestra la inadecuada aplicación del Plan Tierras; el caso Rio Mar, en el cual se demuestra la expansión de los intereses inmobiliarios en territorios rurales; el caso Los Ángeles, que da cuenta de la presión de la agroindustria con expansión de empresas camaroneras de altura, que amenaza la propiedad de la tierra; el caso Comuna Santa Elena, las amenazas a las tierras comunales frente a intereses privados que hacen caso omiso a los derechos colectivos y obtienen títulos de propiedad a través de los gobiernos municipales que declaran los territorios ancestrales como tierras baldías; el caso Virgen de Fátima, el desalojo a varias familias campesinas con título de tierras, por intereses privados de supuestos herederos, a quienes se les legaliza la tierra de forma irregular y; el caso recinto La Estrella, una de las tantas forma de despojo de la tierra por los modelos de producción, desestructuración de recintos campesinos por el crecimiento de los modelos de producción agroexportador, bajo la compra-venta forzadas de tierras campesinas.

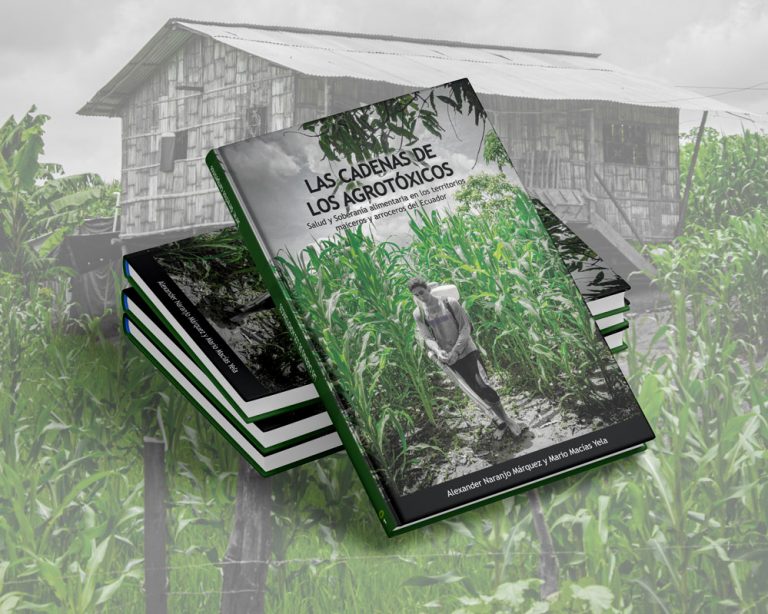

El DHANA, obliga al Ecuador a aplicar medidas de protección y exigencias en materia de seguridad y soberanía alimentaria, para velar por la inocuidad de los alimentos y la salud de quienes los producen. Sin embargo, en materia de gestión e implementación de políticas públicas, orientadas al cumplimiento y garantía de este derecho, el Ecuador ha realizado pequeñas y limitadas acciones, para promover políticas encaminadas a que los campesinos y las campesinas, no utilicen sustancias peligrosas como productos agroquímicos tóxicos, contaminantes agrícolas o industriales, menos aún en implementar mecanismos para evitar la exposición a ellos.

El DHANA, obliga al Ecuador a aplicar medidas de protección y exigencias en materia de seguridad y soberanía alimentaria, para velar por la inocuidad de los alimentos y la salud de quienes los producen. Sin embargo, en materia de gestión e implementación de políticas públicas, orientadas al cumplimiento y garantía de este derecho, el Ecuador ha realizado pequeñas y limitadas acciones, para promover políticas encaminadas a que los campesinos y las campesinas, no utilicen sustancias peligrosas como productos agroquímicos tóxicos, contaminantes agrícolas o industriales, menos aún en implementar mecanismos para evitar la exposición a ellos. La Captura Corporativa, se manifiesta a través de mecanismos como suavizar las leyes y los estándares de calidad, debilitar a las instituciones estatales regulatorias y de control, así como, los instrumentos que permiten garantizar, proteger y cumplir los derechos humanos.

La Captura Corporativa, se manifiesta a través de mecanismos como suavizar las leyes y los estándares de calidad, debilitar a las instituciones estatales regulatorias y de control, así como, los instrumentos que permiten garantizar, proteger y cumplir los derechos humanos.

Frente a estas realidades, FIAN Ecuador, el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), el Observatorio del Cambio Rural (OCARU), la Unión Tierra y Vida y FIAN Internacional, juntamos esfuerzos para realizar un monitoreo de las afectaciones que la pandemia causaba a las agriculturas familiares campesinas e indígenas (AFCI). Esta articulación permitió realizar dos informes de seguimiento durante el año 2020. Ahora, después de casi dos años de iniciada la pandemia, nos hemos juntado nuevamente para presentar un tercer estudio que permita ver los efectos de la COVID-19 a mediano y largo plazo.

Frente a estas realidades, FIAN Ecuador, el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), el Observatorio del Cambio Rural (OCARU), la Unión Tierra y Vida y FIAN Internacional, juntamos esfuerzos para realizar un monitoreo de las afectaciones que la pandemia causaba a las agriculturas familiares campesinas e indígenas (AFCI). Esta articulación permitió realizar dos informes de seguimiento durante el año 2020. Ahora, después de casi dos años de iniciada la pandemia, nos hemos juntado nuevamente para presentar un tercer estudio que permita ver los efectos de la COVID-19 a mediano y largo plazo.